こんにちは、エスジェイ(@crisisnoeln)です。

誰しも子供の頃に夢中になったことは1つ2つはあるだろう。

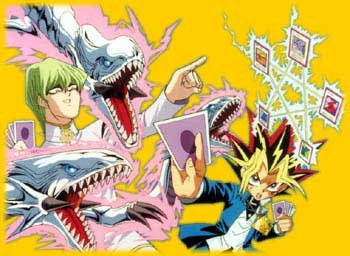

私が子供の頃に夢中になった事のひとつに遊戯王カードがある。

遊戯王カードを一番遊んでいた時期は、

記憶している限りだと小学校5~6年生の頃だった。

カードを集める前には、遊戯王の原作漫画や初期アニメ(98年放送)にも夢中になっていた。

当時は小学2年生の頃だったが、カードゲームの醍醐味を理解する前から、遊戯王の漫画やアニメが好きだったのだ。

遊戯王カード(デュエルモンスターズ)は、元々週刊少年ジャンプで連載されていた漫画「遊☆戯☆王」の中に登場するカードゲームのひとつでしかなかった。

次第に原作の中でのカードバトル回が人気を博し、トレカがメディアミックス化され、やがては社会現象になる。

今回はそんな遊戯王が、なぜ我々世代の子供に刺さったのかを考察していきたい。

ジャンプで連載されていた遊☆戯☆王がヒドい件

遊戯王といえば、トレーディングカードの金字塔であり、我々世代の男性ならば、その多くのが面白さを理解しているだろう。

しかし実は、遊戯王の原作漫画のクオリティは、お世辞にも高いとはいえない内容だ。

これは大人になってから読んでみると分かるのだが、支離滅裂な展開が多く、最後は友情パワーなど、根拠のない理由で主人公側が絶対に勝利する。

漫画論のひとつとしては、ストーリー展開が支離滅裂であってもキャラが生きていれば作品としては有りなのかもしれない….。

確かに遊戯王には主人公の武藤遊戯をはじめ、親友の城之内克也、紅一点の真崎杏子、ライバルの海馬瀬人なども魅力的なキャラクターではある。

だがしかし、私は大人になってから遊☆戯☆王を読み返したのだが、あまりのストーリーの薄さに読むのがシンドくなってしまった。

遊戯王の主な展開は以下の通りだ。

[box class=”yellow_box” title=”大まかなストーリー展開”]

武藤遊戯(主人公)やその仲間たちがピンチになる

↓

「このカードに命をかけるぜ!!」と、気合を入れてカードを引く

↓

なぜか気合で必ず有効牌を引き当てる

↓

最終的には必ず役満でアガる

[/box]

こんな漫画、遊☆戯☆王のストーリー展開を指摘した面白いエピソードがある。

私の好きな漫画に喧嘩稼業(現在ヤングマガジンで連載中)という漫画があるのだが、

作者の木多康昭は当時週刊少年ジャンプで「幕張」というギャグ漫画を連載していた。

遊☆戯☆王を読んだ木多康昭は、何でもかんでも気合いや友情パワーのような非論理で勝利してしまう勝負を見て、ヒドイと思ったという。

そこで木多康昭は、たまたま担当編集が同じだったこともあり「カイジとか読んで、心理戦とかをもっと取り入れてみれば…」と遊戯王の高橋和希にアドバイスをしたらしい。

すると、数週間後に『船に乗って星を奪い合う』ペガサス編がスタートしたという..。

「いや、そうじゃねーだろ!」と木多康昭は驚愕したという話..。

ネタなのか、冗談なのか分からない話だが、事実として当時の遊戯王は人気が最下位でもあった。それほど内容もウケてなかったのだ。

ジャンプはアンケート至上主義なので、人気アンケートで最下位の連載は問答無用で打ち切りになるが、当時、幕張を辞めたいと思っていた木多康昭が打ち切りではなく自分の意思で連載を終わらせたことにより、遊戯王は打ち切りされることはなかった。

皮肉なことに、遊戯王はその後、人気が爆発し、今では鳥山明よりも、尾田栄一郎よりも稼ぐ漫画家は高橋和希だとも言われている。

兎にも角にも、漫画の遊戯王は非論理で勝利してしまうから大人が読むと、ひどく滑稽なのである。

なぜ子供の頃は遊戯王が楽しめたのか?

それではなぜ、遊戯王は面白く感じなくなってしまったのか?

子供の頃に好きだったものというのは

大人になったら面白く感じなくなってしまうのか..

子供の頃は論理的思考に欠けているので、非論理でもあまり気にならないというのもあるだろう。

だが、それだと全ての非論理作品が楽しく感じないと辻褄が合わないので、楽しいと思えた理由は他にもあるはずだ。

そう考えた私は、他にも幼少時代に自らがハマった遊びを思い出してみた。

子供の頃に遊んだことのある「あそび」を深く思い出してみると・・

2つの謎の遊びを思い出した。

1つは「白線から落ちたら負け」というアレだ。

下はマグマだとか、落ちたら即死だとか、たかだか白線からはみ出ただけでリスクが大きいものだったと記憶している。

上記の画像のように、ところどころで切れ目などがあるので、場所や人数によってはスリリングなゲーム展開を楽しむこともできた。

2つめの遊びは「〇〇菌バリア」という例のアレだ。

この遊びは、タッチした相手に菌が付着するとか、しないとか、バリアをすることができたり、バリアできないチートな攻撃があったりする。

白線落ちたら負けゲームとは違いルールが曖昧で、論理が破綻していた遊びだったが、当時は夢中になってやったものだ。(最後はやりすぎて、気の弱い子がイジメられだし先生から中止にされてしまったが)

「白線落ちたら負け」のやつと「〇〇菌バリア」の2つ遊びには共通点がいくつかある。

1.なぜか誰に教わったわけでもなく全国の子供たちが遊んでいたこと

2.ほとんどのやっていた子供は楽しかった思い出しかないこと

3.開始条件や終了条件がひどく曖昧であること

私が高校生の頃、友人に子供の頃に流行った遊びの話をしたことがあった。

そのときは「〇〇菌バリア」のネタを話したと記憶しているが、驚いたのは、なんと、、その友人も幼少期に同じ遊びをしたことがあったのだ。

(後にネットで全国の子供が遊んでいたと知ったときは、この時以上に驚きおののいたが…)

その高校の友達は同じ県内の子供でこそあるが、まったく違う地域の子供だったので、とても子供の行動範囲では交流することのできない物理的な距離があった。

今のようなネット時代でもないため、そういう情報を共有できることもなかった。

当時はローカルルールの違いなど比較して爆笑したものだが、この話自体が今冷静に考えるとなかなか興味深いエピソードでもある。

話を遊戯王に戻すと、この2つの遊びにこそ、子供の頃に遊戯王が楽しかった理由の本質があると気がついた。

遊☆戯☆王は「マグマ」や「バイ菌」を具現化した究極の遊び

「白線落ちたら負け」と「〇〇菌バリア」には『非論理的』という共通点がある。

ただ、上記した通り、これだけと人気の本質としては足りないことはすぐ分かる。

他にも何か、遊戯王を当時楽しく感じれた根本的な理由があるはずだ。

そこで私は、もう一度遊戯王を見直してみた。そして気がついてしまった。遊戯王が面白かった本当の理由を。

ズバリ、それは『具現化』だ。

遊戯王のカードバトルは、かっこいいモンスターカードをフィールドに置くと、そのカードが具現化するシステムがある。

これは現在のAR、VRの技術に近いものがる。

もっといえば、2020年現在でも遊戯王のような

拡張現実世界でカードバトルを再現するまでまだ技術レベルが追いついていない。

要は近未来的なのだ。

非論理+具現化+近未来

これこそが遊戯王が子供にバカウケした本質の正体である。

幼少期に誰しもが一度はやったことのあるであろう、落ちたら即死のあの遊びに精通する非合理。

無意識レベルに語りかけてくる表現しようのない快感があるのだ。

その快感に、今度はハッキリと意識できる「美」が拡張現実として、具現化した姿で目の前に現れる。

根本的に人間は未知なものに興味を惹かれやすく、未来というのは最も分かりやすい未知でもある。だからSFはいつの時代でも人気だし、バックトゥーザフューチャーが流行るのだ。

これはもう最強コンボと断言しても良いだろう。

考えてもみてほしい。

下にマグマがあるとか、もしもバイ菌が付着したら…

とかを、想像した程度で初期の藤井隆バリのテンションではしゃげるのが子供というものなのだ。

それが、目の前にいきなり本物のマグマやバイ菌が出てきて、追っかけて来ると想像してみて欲しい。

さらには近い将来にひょっとしたら味わえるかもしれない。という淡い期待感のようなものもあるとしたら…

これはもう恐怖でしかないが、それ以上に最高に面白いと感じるのではないか?

このように、ヒット作品の裏には必ず理由があり、子供の頃には意識できないものが、大人になって論理建てて考察していくと、やがて正解や仮設にたどり着くことができて面白い。

という遊びでした。

おまけ:遊戯王はカードゲームも最初はヒドかった

遊戯王が流行った理由を、最初からカードゲームのクオリティが高かったからだと勘違いしている人はわりと多いようだ。

そはれ違うという補足説明も一応しておく。

1.カードゲームのルールは後付け

本編を読んでいれば分かるが、最初はライフポイント2000の、ダイレクトアタックなしルール。つまり永遠に守備表示にしておけば逃げ切れるという当時小学校低学年だった私でも疑問に思うほどにカードゲームとしては決定的な穴があった。単純な話、カードゲームのルールが曖昧であまり面白みはない。

実際に発売されたカードでも、バンダイ版のトレカを知っている者なら、そのルールがいかに曖昧かだったかは説明するまでもないだろう。

2.後半になってもカードゲーム以外のゲームもやろうとしている

漫画「遊☆戯☆王」の中では、デュエルモンスターズというカードゲーム以外にも、カプセルモンスターやダンジョンダイスモンスターズといったゲームも登場している。

初期のアニメや漫画だと、カードバトル以外にも創作ゲームバトルを展開する回が多い。

2000年の放送で声優も一変した以降のアニメ版では、他のゲームはいっさい登場することなく黒歴史化されている。

これは作者やジャンプ編集もカードゲームがここまで流行すると思ってなかった根拠と言ってもよいだろう。

初期~中盤の頃でも、作る側ですらカードバトルをゴリ押してなかったということになる。

その証拠に、すでにカード人気も出ていたペガサス編の後でも

まだダンジョンダイスモンスターズをガッツリやっている。

ギリギリまで二匹目のドジョウ狙いをしていた感は否めない。

カプモンは初代PSでもゲーム化されたので頑張ったほうだが、それでもデュエルモンスターズと比較すれば雲泥の差であるのは説明するまでもない。

まとめ

遊戯王カードは後半になってくると、ルールがかなり確立していき、次第にカードゲームとしての価値も高めていった。

カードゲームの面白さは、大人となった今スマホアプリのデュエルリンクスをプレイしても面白いと感じれるほどだ。

しかし、漫画としての遊戯王は必ず主人公サイドがご都合主義で勝利してしまうため、本来のカードゲームとしての面白さが表現できていない。

なのに、なぜか子供の頃の僕は遊戯王の漫画が好きだったことに矛盾を感じ、今回のネタを思いついた。

今回の件は実は遊戯王に限ったことではなく、当時遊戯王バリに流行した「デジモンアドベンチャー」にも似たようなことが言える。

デジモンのアニメも大人になった今見直してみると、なかなか厳しいものがあった。

『非論理+具現化+近未来』の法則にも当てはまっている。

機会があれば、デジモンワールドについても考察してみようと思う。

デジモンは近年、我々世代をターゲットにしたメディアミックス化がすごく目立っている。

ド世代でもある自分としては、やはり気になってしまうのだ。(まんまと販売戦略にハメられている..)

とりあえず、来週2/21に「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」という映画が公開されるようなので、見に行って感想を記事にしたい。